海報設計:魏小默

本網訊(杜健偉)三峽集團上海院珍藏著兩封泛黃的信,它們是1946年至1947年美國墾務局簽發給中國赴美參加三峽工程設計人員的英文原件信函。

一封是到職函,上面寫著“1946年7月10日起,您到墾務局作為專職工程師從事長江三峽水力工程的設計工作”“期望您在本局工作期間能取得豐碩成果”“您重任在肩,需要您全力以赴為您的祖國盡快、高效地完成本項任務”等字句。

另有一封,是對他們工作的充分肯定,信中寫道,“您歸國臨別之際,我們想贊揚您勤勉高效的工作態度”,“您以這種態度完成了長江三峽水力工程設計各階段的任務”。

在那段時期,先后有54名參加“長江三峽水力發電計劃”的青年工程師,懷揣著建設三峽工程的偉大夢想踏上大洋彼岸,參加三峽工程的設計。他們來自祖國五湖四海,所學專業涵蓋土木、機械、電力等。遺憾的是,他們的努力最終被湮沒在動蕩年代里,彼時的長江未能等來佇立的高壩;欣慰的是,信紙泛黃,信念不老,塵封的信函在往后的歲月里終于等到“回信”……

信函背后的壯志與遺憾

時間撥回到1944年。隨著世界反法西斯同盟在各戰場接連推進,第二次世界大戰迎來勝利的曙光。美國經濟學家潘綏根據美國建設高壩及大型水電工程的經驗,提出一份關于在長江三峽建造水力發電廠的報告。很快,這份報告被送到正在中國考察的世界著名壩工專家薩凡奇的手上。

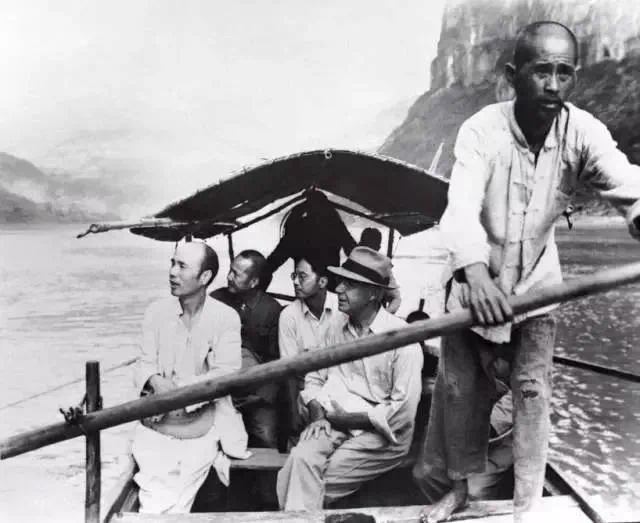

這位曾設計過胡佛、大古力、莎斯塔等世界著名大壩的專家在看到報告后興奮不已。當年9月,他在留下“生死不計,定要前往”的話語后,冒著日軍轟炸的危險赴湖北宜昌考察。這次考察幫助薩凡奇完成了《揚子江三峽計劃初步報告》,也讓他興奮不已:“本計劃之利益,將得自巨量可靠及次等電力,灌溉、防洪、航運、家庭用水、游覽等等,雖上游不易蓄水,諸此利益也極巨大。倘上游再極度開發水庫工程,其利更溥矣。”

▲ 薩凡奇考察三峽

1944年10月底,薩凡奇計劃公布,在全球引起轟動。1945年,國內也掀起一場空前的“三峽熱”。1946年春,一批中國工程師赴美開始著手研究、試驗、規劃、編制招標文件及工程概算、編制總報告等工作。

這群工程師懷揣報國之志遠隔重洋,致力于擎畫同一個三峽夢,卻未能獲得時代的垂青。1947年,三峽工程因“財政危機,外匯困難”奉命“中止”。在赴美工作結束之際,工程師們編制了工作現狀報告,復制了初步成果、地形、地質、水文和經濟等資料,“凡國內所無者均將裝箱運返”。大家倍感遺憾和心酸,但是對三峽計劃未來的實施充滿了期待:“三峽工程之理想天國終有實施一日也。”

新安江的薪火傳承

雖然“薩凡奇計劃”未能真正將三峽工程建成,但當時赴美歸國的馬君壽、楊德功、呂崇樸、張蔭煊、王伊復、趙人龍等人,成為了新中國水電設計的中堅力量。

治國先治水。新中國成立后,黨和國家領導人高度重視江河治理和水利工程建設,我國水利水電建設迎來快速發展。

1952年,華東局經論證研究,決定上報新安江水電站列入國家“一五”計劃。1952年末,燃料工業部水電建設總局協調華東有關省市人才,以浙江水電工程處為基礎并入古田溪水電處,在上海組建華東水力發電工程局(后以此為基礎成立三峽上海院,當時名稱為上海水力發電勘測設計局)。

▲ 1956年7月底,新安江水電站初步設計由上海水力發電勘測設計院完成,圖為壩址區浙江省建德縣銅官峽。新華社發(新安江電廠供圖)

在百廢待興的上世紀50年代,上海院群星薈萃。赴美歸國技術人員、愛國知識分子、青年學生和各地建設者,懷著夢想與激情融入到一起。大家以“盡早改變我國水電建設落后面貌的迫切心情”,投身新安江水電站工程的勘測、設計和建設中。

“在羅桐埠設立新安江水電勘測處,負責勘測任務”“在新安江干流和主要支流上增設了51處水文測量站,搜集整理水文資料”……時任新安江水電站技術總負責人的徐洽時、總設計師楊德功等在已有資料基礎上,進行地形、地質、水文等補充勘測、調查和分析工作,主持編制完成了《新安江開發技術經濟調查報告》。

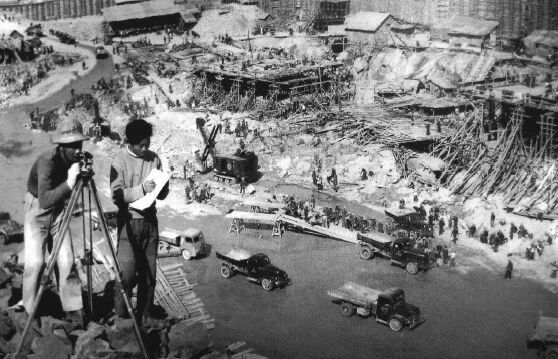

動工不久的新安江水電站建設工地,呈現出一派熱火朝天的繁忙景象。上海院組織了龐大的設計代表組,駐在現場進行設計,會同施工單位研究解決施工中所遇到的問題。

▲ 建設中的新安江水電站。新華社發

在新安江水電站工地現場,很多房子是用毛竹拼起來的,屋子地面很潮濕,躺在床上能透過屋頂的縫隙看到天空。就在這樣的條件下,建設者舍家為國,青年員工無私奉獻,在工程現場不斷成長。

1952年,從事新安江水電站勘測工作的人員只有5人,而且缺乏大型水電站的勘探經驗。后續補充的幾十名技術人員,有不少是剛畢業不久的大學生。盛莘夫等老技術人員幫助他們邊學習邊工作,形成了導師帶徒的良好機制。

▲ 1957年,新安江水電站施工測量。 新華社發

1955年初,潘家錚來到上海院,任技術員、工程設計副總工程師等職。針對缺少設計骨干的情況,他勇挑重擔,在上海院食堂辦起學術講座,為員工和實習同學講課,編著了若干水工結構計算講義,講授壩工、引水系統的設計理論、方法和應用實例,培訓講稿后來被整理出版為多部圖書教材。

潘家錚回憶現場工作時提到,“我一閉眼,就會出現一幅幅激動人心的戰斗場面”,“那確實像錢塘江大潮,澎湃洶涌”,“充分反映了億萬中國人民迫切要求改變落后面貌的心情”……

▲ 新安江水電站 攝影:張勇勇

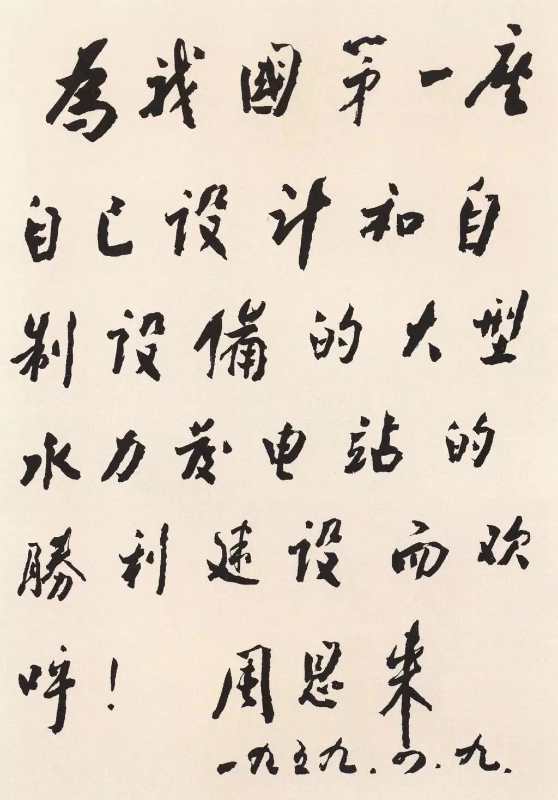

1959年,周恩來總理視察新安江水電站,揮毫寫下了“為我國第一座自己設計和自制設備的大型水力發電站的勝利建設而歡呼”的題詞。

▲ 周恩來總理為新安江水電站建成題詞

“回信”擲地有聲

通過新安江水電站的勘測設計,一批水文、地質、地形、水能、水工和機電等方面的技術人員成長起來。在我國專業技術人才緊缺時期,上海院將這批“生力軍”陸續送往全國各地,支援其他地區水電站建設。

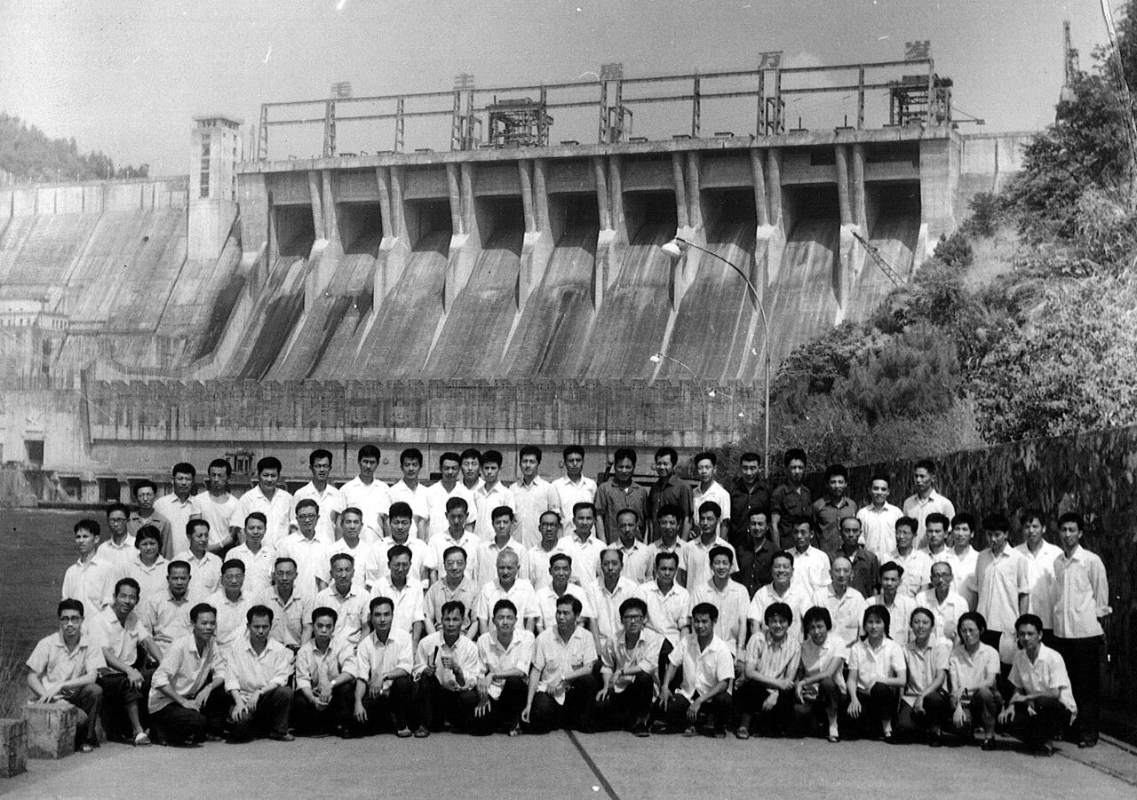

▲ 三峽上海院工程師們在新安江水電站前合影

1954年,長江發生全流域的特大暴雨洪水,百萬軍民經過百日艱苦卓絕的拼搏,采取荊江分洪區分蓄超額洪水等一系列措施,終于戰勝了一次又一次的險惡洪峰,保住了廣大人民群眾生命財產安全。此后,黨中央、國務院加快部署長江流域規劃工作,廣泛聽取各方意見,其中是否修建三峽工程成了最受關注的話題。

當時參加新安江等大型水電站勘測設計工作的很多人,積極投身到三峽工程的規劃、研究、論證、設計、審查工作中。

1956年3月,盛莘夫在完成新安江水電站勘測后,被派至地質部三峽工程地質隊任總工程師,為三峽工程選擇三斗坪作為壩址提供了地質技術支撐。潘家錚擔任三峽工程論證領導小組副組長及技術負責人,為科學、順利推動三峽工程上馬貢獻了力量……在那個年代,有無數工程師為三峽工程奔走,他們懷抱著為國思慮、為國擔當的質樸情懷,為三峽工程論證和開工建設奉獻了智慧。

1992年4月3日,七屆全國人大五次會議通過了《關于興建長江三峽工程的決議》。1994年12月14日,舉世矚目的三峽工程正式開工。

▲ 1994年,三峽工程正式開工

1997年11月8日的大江截流,是三峽工程建設過程中濃墨重彩的一筆。可就在這個關鍵時刻,潘家錚卻突然因急性壞死性膽囊炎住進了醫院。知曉手術刻不容緩后,潘家錚非常遺憾不能在現場見證合龍。后來醫院破例在病房里架了一臺電視機,讓他得以“見證”夢寐以求的時刻。當天下午3點半,上游圍堰首先告捷,潘家錚知曉結果后淚流滿面。“大江截流和緊接其后的二期圍堰工程的成敗,決定三峽工程的命運。打贏這一仗,在某種意義上說,三峽工程建設已立于不敗之地。”他在回憶錄中寫道。

▲ 1997年,隨著最后一車石料傾入江中,三峽工程勝利實現大江截流。

1997年熱火朝天的三峽工地,不僅在世界水工史上寫下屬于中國人的壯麗一筆,還浪漫地回應了前人的付出——18位在30年前參與“薩凡奇計劃”的工程師,受邀來到三峽工地,親眼見證他們曾經未竟的事業成為現實。2003年,這份感動再度延續:當年三峽工程如期實現蓄水135米、船閘試通航、首批機組發電的三大目標,這些參與揚子江三峽計劃的老專家再次重聚三峽。幾十年前,他們是意氣風發、立志許國的青年。如今,他們在三峽壇子嶺前忍住淚水,挺直腰板,露出了自信、燦爛和驕傲的笑容。

后世這樣評價“薩凡奇計劃”——雖然當時條件不足,但工程師們的辛勤付出,在一定程度上成為中國水電工程體系能夠迅速成長的“隱性基礎”。在三峽工程這場跨時空的接力中,一代代工程師面對不同的形勢背景和不同的時代任務,書寫下同一份水電報國的答卷。

水電報國的故事,并未因三峽工程的完工而落幕。那道橫貫長江的巨壩,像一座精神的豐碑,被一代又一代水電人銘刻在心。它跟隨著工程師的腳步,跨越三峽,走向更高的山、更深的谷。

▲ 三峽工程 攝影:湯偉

那是金沙江上的奮戰歲月。金沙奔騰,群山如鐵,一群年輕的身影在此扎根。他們把營地安在懸崖之下,把辦公室搭進峽谷之間,把理想寫進每一次爆破、每一方混凝土澆筑的回響里。從向家壩到溪洛渡,從烏東德到白鶴灘,四座世界級巨型水電工程相繼開工。每一個項目,都刷新著世界紀錄,也見證著中國水電技術從追趕到引領的轉變。百萬千瓦級水輪機的轟鳴、智能化施工的指揮中心、毫米級精度的監測系統——這些背后,是無數工程師的日日夜夜。

▲ 世界最大清潔能源走廊六座梯級電站(從左至右依次為:葛洲壩電站、三峽電站、向家壩電站、溪洛渡電站、白鶴灘電站、烏東德電站)

潘家錚晚年時悵惋未能看到西電東輸,曾寫下“但悲西電未輸東”的詩句。如今,這份遺憾早已在后人的努力下成為歷史。隨著世界最大清潔能源走廊的建成、“西電東送”通道的貫通,清潔電能如同奔騰的江水,從高山峽谷一路送往沿海平原,點亮千家萬戶,也點亮了國家能源安全的底色。

如果說,珍藏在上海院的泛黃信函背后藏著早期三峽設計者的壯志與遺憾,那么今天的世界最大清潔能源走廊,便是給這封信最完整、最有力的“回信”。這封“回信”以山河為紙、以時代為筆,寫下的每個筆劃,都見證著一個民族在水與電的交響中,實現自我超越的歷程。

編輯:楊思恒 陳曉英 盧西奧

發布日期:2025年11月03日